许多曾经充满活力的街区正悄然褪色:基础设施老化、空间利用低效、历史文脉断裂、居民社区归属感稀释

今年4月,《南京市城市更新导则》正式印发。除了老旧小区改造外,老旧街区的焕新成为不少南京人关注的焦点。

老旧街区,怎么改?对商户和周边居民来说,有何影响?今天,我们来到玄武区即将完工的城市更新项目蓁巷。为大家揭秘这座传奇老街巷的焕新之路。

蓁巷和里位于南京市中心城区玄武区,以一条近500米的长街(蓁巷-将军巷)为核心,它历史悠久,连接着百廿名校东南大学(原国立中央大学旧址)与红庙的生活片区,区位优势明显。

从玄武湖-鸡鸣寺-东南大学-蓁巷(四牌楼、大纱帽巷、将军巷)-1912-总统府,体验纯正的老南京游citywalk,蓁巷是不可错过的打卡点。

如若千篇一律的“推倒重来”,不仅割裂了城市记忆,更可能制造出缺乏温度与特色的水泥森林。作为连接东南大学与珠江路的“高校走廊”,改造前这里面临多重困境:

文脉隐忧:毗邻东大四牌楼校区,国立中央大学旧址的历史基因,被杂乱市井淹没

而更深层的挑战在于如何平衡三重身份蓁巷既是东大师生的“校外食堂”(聚集数十家网红小吃店),又是周边居民的生活主场。更是南京老城文脉的承载地。

这种复杂性让传统“大拆大建”模式在此失效,催生了“微创手术”式的更新路径。

而今天,当我们经过东大四牌楼校区的百年校门,拐入蓁巷时,眼前的景象已焕然一新:

巷口曾经突兀的变电柜被改造为融合黄绿黑三色的文化景墙,国子监、成贤街等历史名称镌刻其上,结合东大松鼠和六朝松IP原创“蓁蓁”IP的形象,让蓁巷更具有文化标识和强记忆点。

改造后的蓁巷保留东大学子记忆中的老店,让烟火气与书卷气共融,不少老店,门口的食客正在排队。

蓁巷的这些老店门头被改造得非常有创意,不仅好吃也很好拍,不少老东大人都回来打卡了。

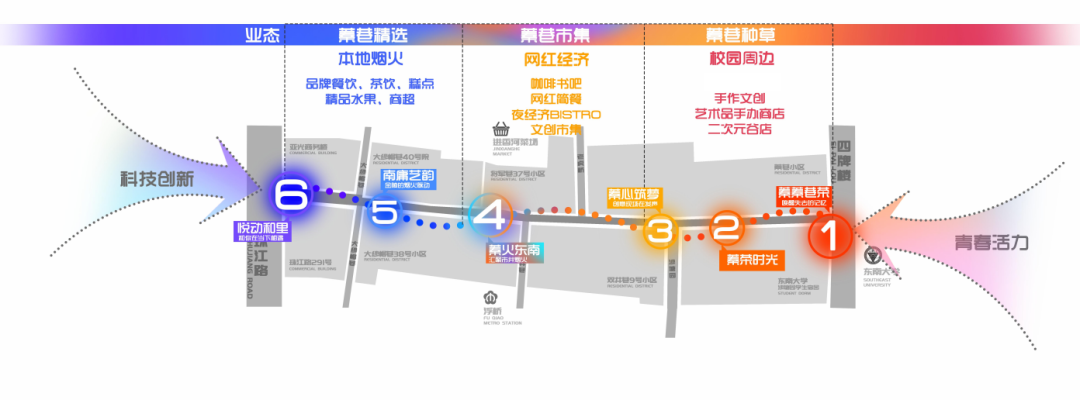

逛了一圈下来,蓁巷的业态也进行了更新,涉及餐饮、文创等多种业态,将网红经济、本地烟火、校园经济巧妙地结合在一起。

网红如意面包店门前改造成了优雅的闲坐外摆空间,门前的集装箱将打造烟火集市。

蓁巷的爆改最突破性的创新在于机制破壁。作为南京首个以商户自主更新为核心的街区,蓁巷创新“三维共建”机制:

商户主导:据了解,蓁巷街区95%以上的商户为私人小业主,此次爆改推动了街区近30家商户自主更新,其中只有部分商户被提供了品牌升级。

校地联动:东大规划团队驻场设计,将学生“复原草木繁盛历史”等建议纳入方案。

社区协商:街道举办4轮“蓁心话·巷未来”讨论会,成立生活圈共建委员会协调多元诉求。

相关工作人员介绍道,与街区定位不符的商铺也经过了一系列的调整。“在调整过程中,搬走了一些门窗店。巷内有家废品回收站,成贤街社区联合商管团队多次上门协调,街道也积极帮助寻找新经营场所。这才让腾退空间进一步提档升级。”

在蓁巷一家由东大学生创业主理的咖啡店内,紫金商管的工作人员向我们介绍道,未来他们还将联动东南大学社团资源,与在地文化资源,跨界合作,策划文创市集、学术沙龙等活动。

这条被东大学子戏称为“校外食堂”的老巷,通过创新型的探索,满足了“商户要经营便利,居民求环境改善,学校需文化尊严”的三重需求。

自2021年11月被列为全国首批城市更新试点城市以来,南京的城市更新已经取得一定成效。

比如小西湖街区在4.69公顷土地上铺设微型综合管廊,终结810户棚户区“天上蛛网、地下涝灾”的窘境。开创了“一房一策”危房补贴,保留住了老城南的历史风貌。如今小西湖街区已成为当下年轻游客“深度打卡”南京必去的景点之一。小西湖城市更新项目更是获联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护奖。

去年6月,南京成功入选实施城市更新行动中央财政首批支持城市,获得中央财政8亿元补助资金。

今年2月《2025年南京市城市更新项目实施计划》发布,南京围绕居住类、生产类、公共类、综合类等4种项目类型实施62个城市更新项目,全方位提升城市面貌、功能和品质。

位于新街口东北侧的老街区卫巷,在居民苦等7年后,拆除了10栋危房,采用“原拆原建”模式:居民不搬离、地段不改变、面积不缩水;

石榴新村已从70年危房变身电梯洋房;虎踞北路4号5幢经过8年协商改头换面;

今年南京鼓楼区、玄武区、秦淮区、雨花台区、浦口区五个区被列入“南京市城市更新试验区”,这五个区将推进城市更新行动,树立一批具有示范效应的标杆项目。

接下来,这五个板块,还会出现哪些标杆性的“爆改”项目,你更期待哪些项目进行爆改?欢迎评论区和我们分享。

温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。